'Estou curando minhas feridas acessando a minha história', diz Xenia França

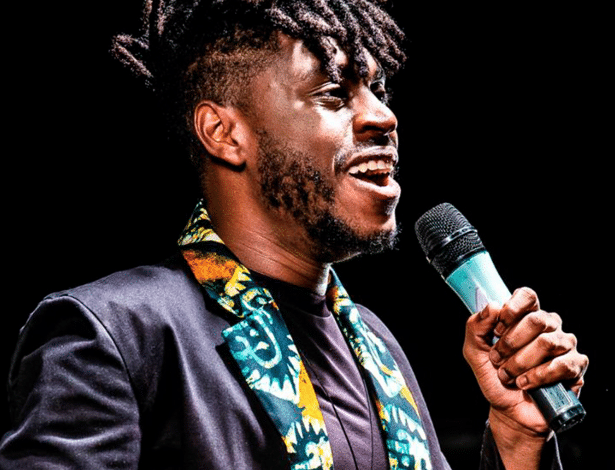

Xenia no clipe de "Pra que me chamas?". Foto: divulgação/Barbara Caroline Lima

Baiana radicada em São Paulo, a cantora Xenia França lá era conhecida por integrar a big band Aláfia, formada em 2011. Mas sua estreia solo, o disco "Xenia", lançado no ano passado, fez os holofotes se voltarem para a artista. Tanto que, logo em seu primeiro álbum, ela concorre ao Grammy Latino em duas categorias: melhor álbum pop em português e melhor canção em língua portuguesa ("Pra que me chamas?", parceria com Lucas Cirillo) — ela embarca na semana que vem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para a cerimônia de premiação, que acontece no dia 15. Antes disso, faz seu último show no Rio este ano, hoje, no projeto MAR de Música, no Museu de Arte do Rio.

"De todos os lugares que frequento desde que me mudei para São Paulo, o Rio é onde mais vou", conta Xenia. "É a primeira vez que me apresento em um museu, estou achando muito curioso. Ainda mais em um país que não cuida da manutenção de seus. Será um prazer e uma honra. É um jeito de fazer arte diferente, apresentar música contemporânea num museu, um espaço que está ali para resgatar a memória. Então rola um encontro de tempos. Engraçado que eu peguei dois shows em museus na sequência. Eu faço esse e, quando voltar dos Estados Unidos, um no MAM em Salvador. Eles estão me chamando", diz.

Nascida em Candeias e criada em Camaçari, na Bahia, ela se mudou para a capital paulista em 2004, após ficar entre as dez finalistas em um concurso de beleza, para trabalhar como modelo. Andava desanimada com a carreira quando ingressou na música em 2008, em uma banda de samba rock que formou com amigos do grupo Sorriso Vertical. Em 2010, gravou seu primeiro registro em estúdio, uma participação na faixa "Volúpia", de Emicida. No ano seguinte, entrou para a Aláfia (da qual também faz parte seu companheiro, o gaitista Lucas Cirillo). Confira o bate-papo com a artista.

Não sei se você conhece a Região Portuária do Rio…

Só passando. No ano passado eu fui fazer uma residência artística com o YouTube, num lugar que chama YouTube Space. Minha experiência mais próxima com isso foi em dezembro do ano passado. Curiosamente, quase um ano depois, eu voltar para o mesmo lugar para um show.

Eu perguntei isso pelo seguinte: a Região Portuária do Rio, depois que fizeram as obras para as Olimpíadas e a Copa, foram sendo descobertos sítios arqueológicos. O Rio foi um dos lugares por onde mais vieram pessoas escravizadas da África para cá. E depois que acabou a escravidão tentaram esconder tudo isso. E, com essas obras, vão revelados sítios arqueológicos. Enfim, é uma região cheia de significado para a ancestralidade africana. Tanto que o MAR é um museu voltado para o passado da cidade. Como é para você se apresentar num lugar assim?

A história do nosso país está baseada na história da escravidão, porque foi assim que o Brasil começou. Então eu acho que é o que tem que ser feito, é uma obrigação de todos os estados, é uma obrigação do Brasil. Uma coisa que eu sinto e converso com algumas pessoas é que o Brasil tem um sério problema de memória. E é algo proposital, não é uma falta de memória gratuita. Porque existe uma dívida muito grave com as pessoas que foram escravizadas, que vieram para cá forçadamente e, depois que a suposta abolição da escravatura aconteceu, esses direitos continuam sendo negados a uma população que chega a ser quase a maioria da população brasileira. Muitas pessoas no Brasil ainda não sabem disso, por isso que a gente continua vivendo determinados de coisas. E, culturalmente, eu acredito que museus que se proponham a resgatar essas memórias estão prestando um serviço muito positivo, sim, porque um país precisa de história. Você vai na Alemanha, existem museus sobre o nazismo. É necessário falar sobre isso. É necessário tocar nessa ferida para passar a um estágio adiante. A gente não pode continuar vivendo num lugar que usa slogan de país do carnaval, país do futebol e finge que está tudo bem, mas toda hora estão acontecendo coisas que ficam flagelando todo mundo e as pessoas meio se sentindo "não tenho nada a ver com isso". Mas todo mundo tem a ver com isso. E eu acho que as escolas exercem esse papel superimportante de manter a memória viva e educar as pessoas: a gente viveu isso aqui, não foi legal, prejudicou muita gente, mas a gente está disponível para falar sobre isso, a gente vai debater, problematizar, para poder seguir adiante melhor. A gente vai se tornar um país mais forte aprendendo com os próprios erros. No ano passado, quando fui lançar meu disco lá em Salvador, eu fiz questão, escolhi esse lugar simbólico e emblemático que é o Pelourinho e sentir aquela energia, sentir a energia dos meus ancestrais ali. Eu tenho convicção de que isso é importante para mim, para a minha arte, porque eu sou isso. Eu não estou fazendo arte negra: eu sou uma mulher negra e falo das minhas questões, das minhas coisas, estou preenchendo minhas lacunas, curando as minhas feridas acessando a minha história, entende? Tenho certeza de que isso é um ponto positivo do Brasil. E se fosse algo mais bem trabalhado, se em vez da gente queimar museus, a gente construísse mais museus, conscientizasse a população de que isso é importante — você vê, em qualquer lugar do mundo os pontos turísticos mais cheios são os museus, em Nova York eu tentei ir duas vezes no Museu de História Natural, e você não consegue, porque é lotado.

Falando nisso, o seu trabalho tem elementos de ancestralidade, mas também aponta para o futuro. Coincidência ou não, a gente está vendo outros artistas com um perfil semelhante. Não que a sonoridade seja igual, mas que mostrem essa cultura negra do futuro. E isso até se confunde com uma cena de artistas baianos, que tem você, Luedji Luna, Baiana System, Àttøøxxá, Larissa Luz, Baco Exu do Blues. Mesmo que você já more em São Paulo há alguns anos, você é baiana…

Moro aqui há menos tempo do que minha vida na Bahia. E estou sempre lá, é de lá que eu me alimento artisticamente. Tenho uma relação muito grande hoje em dia com outras histórias também. Tenho viajado para os Estados Unidos, antes de ir já lia, já assistia, todo mundo tem acesso, né? Ir a Cuba, conhecer a história de Cuba, enfim, ter acesso a essas coisas para poder fincar o que eu sou agora. O meu disco basicamente se apropria disso, dessa mulher preta que está conectada com várias diásporas, as manifestações artísticas que a diáspora teve em vários lugares do mundo. Porém, eu sou uma mulher baiana conectada com a minha referência principal, que é a minha terra, com certeza.

Como você esse momento, em que o Brasil está olhando para a atual cena musical baiana?

A Bahia, Salvador especificamente, que também é uma cidade portuária, a primeira cidade do Brasil, é por ali que se faz a primeira capital do Brasil, é por ali que entram as primeiras pessoas escravizadas, é por ali que o sistema brasileiro começa a ser organizado. E é uma cidade onde, no pós-abolição, por ser um porto, sempre recebeu muita gente de outras partes do mundo. Uma vez eu vi Carlinhos Brown falando numa entrevista que o baiano é internacional por natureza, porque o ser humano africano escravizado ele já vem de outro país, e ele tem a oportunidade de lidar com todo tipo de gente que chega naquele lugar, chegam navios de várias partes do mundo. Hoje em dia, Salvador é uma das principais cidades turísticas do Brasil, e no verão você vê aqueles navios gigantes chegando de diversos lugares, e essa oportunidade que o baiano tem, que o carioca tem de dialogar com outras culturas é muito preciosa para a própria cultura local. Não fica uma coisa engessada. E quando eu falo engessado não estou dizendo que é negar o tradicional, porque a tradição vai existir, você parte de algo que foi feito há muito tempo e vai vendo o desdobramento. Eu acho que uma cidade como o Salvador, como o Rio de Janeiro acaba tendo a oportunidade de ver a mesma coisa de diversas formas. Na história da música popular brasileira, mesmo com artistas muito famosos, já existiu um olhar meio pejorativo para a música da Bahia. A própria expressão axé music tinha uma conotação que muitos artistas não queriam ser associados a ela, por diversos motivos. E a axé music também encurralou muitos artistas [na Bahia]: se você não era de axé music, provavelmente teria muita dificuldade de se desenvolver na cidade, no estado. Você teria que sair de lá, morar em outro estado, outro país para poder desenvolver sua arte. O que é curioso nessa geração é que tem gente que vive aqui [em São Paulo], tipo Luedji, tipo eu, mas a maioria vive em Salvador: Àttøøxxá, Baiana. Conseguir se apropriar dessa estética tradicional, de ver o desdobramento da música de terreiro, da música de bloco afro, que acabou indo para o trio elétrico e, hoje em dia, se renova com uma característica completamente tecnológica, moderna, a galera se apropria de ritmos que tinham essa mesma conotação negativa e que pareciam estar saturados: putz, ninguém aguenta mais axé music e aí vem o Baiana System e faz essa musicalidade tão fresca, renovada, tão cheia de vida, de juventude, de ancestralidade. A ancestralidade está lá, pulsante, mas é esse grupo de jovens que está colocando para a frente, atualizando a forma da própria juventude atual conseguir olhar com carinho para a sua própria ancestralidade. É um tipo de atualização da estética, da musicalidade, da história. E isso é muito bonito. Eu vi a escritora Maya Angelou falando, num filme que assisti recentemente, que tantas tristes coisas já aconteceram, já tentaram nos matar de várias formas, existem várias formas de genocídio preto numa sociedade branca, capitalista, racista, enfim, e a gente ainda está aqui. Devemos isso aos nossos ancestrais. Eu, Xenia, acredito que nós somos um investimento a longo prazo deles. Eles estavam lá atrás, viveram aquele tempo, não era nem um pouco fácil, mas eu estou aqui, agora. Nós, como artistas, e aí quando você fala que é curioso ver outros artistas também se apropriando dessa linguagem de passado, presente e futuro, valorizando o passado, vivendo o presente e olhando para o futuro. Isso é um conceito ancestral muito poderoso que se chama Sankofa. É uma adinkra — que são símbolos ancestrais, existem vários — que diz que não é vergonha retornar ao passado para saber quem você foi, para saber onde você está no presente, mas sempre para um olhar para o futuro. É um conceito tecnológico ancestral. Para mim é uma honra poder viver tempo, mesmo com tantas outras coisas que deixam a gente inseguro — politicamente, economicamente, socialmente. É uma honra poder servir ao meu povo, fazer da minha arte um instrumento de valorização, de elevação da minha cultura, que é a cultura do meu país, porque sim, eu sou brasileira, embora ao longo dos anos as estruturas brasileiras tentem fazer as pessoas descendentes de ser humanos africanos escravizados se sentirem estrangeiras, como se essa terra não nos pertencesse. Essa terra nos pertence. Para mim é uma honra poder viver no mesmo tempo desses artistas que você citou, a gente está falando praticamente da mesma coisa, mas cada um com seu olhar. Eu sou fã de todos. A música brasileira sempre bebeu dessa fonte. Só que as pessoas não davam crédito: iam para a Bahia, estudavam, se alimentavam, chamavam os músicos para gravar, mas não davam crédito. A gente está vivendo um tempo em que os artistas baianos estão se reapropriando do seu discurso, da sua maneira de fazer música, da sua cara de volta na capa. É um fenômeno de artistas independentes dando seu recado, é muito especial.

Com o figurino da capa do disco de estreia. Foto: divulgação/Thomas Artuzzi

Você tem feito shows à beça pelo Brasil, e está concorrendo ao Grammy Latino logo com seu primeiro trabalho. Um ano depois do disco lançado, como você se sente artisticamente?

Eu me sinto muito grata. Qualquer artista quando se coloca é um risco muito grande, porque é uma exposição e você não sabe no que vai dar, o que vai rolar. Para mim particularmente, embora o lance da representatividade negra e LGBT seja uma pauta latente dos últimos três, quatro anos, eu ainda tinha muitas dúvidas pessoais. Poxa, a gente tem um hiato muito grande da produção e investimento na figura da mulher negra no Brasil. Meu maior medo era esse, de me frustrar, ir lá, colocar toda a minha energia na coisa mais importante da minha vida, que é música — eu vou fazer música de qualquer jeito, se as pessoas estiverem ouvindo ou não, mas tem você quer fazer uma carreira, você quer que a sua música chegue no máximo de pessoas. A gente tem um mainstream superforte, que investe e tal, então o artista independente fica meio ali, uma sociedade que também está em desenvolvimento, já tem uma galera jovem que quer outras coisas, que já está cansada de ouvir as mesmas linguagens musicais… Eu decidi tomar coragem e fazer com medo mesmo. Foi um processo de um ano, então eu tive tempo de escolher tudo nos mínimos detalhes. E, quando terminou, eu cheguei à conclusão de que, se ninguém gostasse, se ninguém ouvisse, eu estava muito satisfeita por ter realizado um sonho que era poder colocar um projeto artístico para fora, parir. A gratidão que eu tenho é pelo universo ser generoso, porque eu tenho completa convicção do tanto de energia que eu coloquei e de quanto gente maravilhosa eu me cerquei e todo mundo deu e dá o seu melhor, o seu máximo. É muita recompensa poder fazer o disco, ter agenda, ter fãs, ter repercussão internacional já no primeiro disco. É demais. Extrapolou todas as minhas expectativas. Expectativa todo mundo tem. Quando alguém fala: "Ah, eu não estou esperando nada…" Mentira. A pessoa está ali, dentro dela, esperando alguma coisa, mas ela não vai falar, porque tem mutia coisa em jogo. Tenho uma gratidão imensa de estar vivendo num tempo em que essas coisas são possíveis, porque eu sei de outras artistas pretas que se engajaram, que colocaram tanta energia também, que são tão boas quanto eu ou melhores, e não tiveram a oportunidade de fazer a carreira dessa maneira por uma questão de tempo. Talvez que naquele tempo não fosse possível falar sobre isso. Hoje a gente tem pautas, está falando sobre a invisibilidade da mulher negra. Poderíamos estar falando mais, mas é o tempo das coisas. E eu tenho um grande respeito por esse orixá que é o Tempo, Irôko: tudo na hora certa, você só precisar estar preparado para receber aquilo que você tanto desejou. Eu moro em São Paulo há 14 anos e trabalho com música [profissionalmente] há sete anos, desde que gravei minha primeira música, com o Emicida. E, desde lá, as coisas foram só apontando: vai por aqui, vem por aqui, espera um pouco. Eu sempre quis ter um disco, só que por uma série de motivos — insegurança, observar o espaço, observar o tempo, eu não sentia que eu tinha carcaça suficiente para colocar em prática esse desejo. E, quando essa vontade veio tão forte e o universo começou a me dar resposta de que era isso que eu tinha que fazer, eu fiz. E é bom poder viver numa cena onde você não está sozinho. Eu ficava observando cenas de outras épocas e ficava aquele artista ali, numa ilha, era o único artista negro, às vezes ela pensava sobre aquilo mas não podia escrever, porque o tempo não permitia. Eu assisti o filme do Simonal esses dias e fiquei chocada, porque o cara foi o maior artista que o Brasil já teve em um tempo que não era propício para um artista negro ser tão poderoso, então muita coisa aconteceu.

O disco tem três músicas suas, sendo uma parceria. Como é seu processo de composição? Já está juntando canções para um próximo trabalho?

Quando eu falei "quero fazer um disco", eu não tinha nenhuma música pronta. Eu componho, rabisco, deixo lá. Nesse período em que fiquei impulsionada a fazer o álbum, eu estava muito impulsionada com a Aláfia, a banda estava tocando no Brasil inteiro, viajando, a gente começou turnê internacional, viajou a Europa, a América Latina, não tinha nem espaço na minha vida para fazer um trabalho solo. Eu não sabia de onde ia vir, só sabia que eu queria. E aí eu lancei "Breu", um single em formato de clipe, composição de Lucas Cirillo, meu companheiro. Produzi essa faixa com Pipo [Pegoraro, guitarrista do Aláfia], que é um dos produtores do meu disco [ao lado de Lourenço Rebetez, e só lancei com a vontade de ver "putz, como eu vou me sentir lançando um trabalho sem o Aláfia?". E aí foi muito maior do que eu imaginava, que foi um sinal que eu recebi do universo: pode fazer, porque a hora é agora. Lancei, foi incrível, o resultado foi maravilhoso, eu tenho um amor absurdo por esse trabalho, foi em 2016. Nesse mesmo ano, a gente se inscreveu no edital da Natura e aí veio essa outra resposta: pode fazer mesmo. E aí eu pensei: "Como vou fazer esse disco, se eu não tenho repertório?". E aí eu comecei a pegar as coisinhas que eu amava, tipo "Respeitem meus cabelos brancos", que é uma música que eu conheço desde nova, eu sabia que um dia iria gravar essa música. Tiganá Santana, que é um gênio (a faixa "Do alto"). Fui montando o repertório com base no que eu estava sentido naquele momento. Porque um disco é um retrato, um recorte, uma foto de um momento em que você está. Só que tinha acontecido tanta coisa na minha vida, eu já tinha escutado tanta coisa, tinha tanta influência, que eu precisava fazer um disco que não fosse uma salada de frutas e que fosse uma síntese do que me influenciou musicalmente durante todos esses anos: eu vim da Bahia, ouvindo bloco afro, samba-reggae, reggae, axé music, pagode, Djavan, Milton, Michael Jackson, Stevie Wonder, Whitney Houston, jazz então é uma música que me toca demais… Comecei a receber músicas, a galera mandando para mim. Aí eu pensei: "Como é que vou fazer um disco solo sem falar nada sobre mim, sem algo que tenha saído de mim?". E aí mandei uma mensagem para o cosmos: queria muito poder escrever, não me sentia compositora, meio intimidade por essa escola do Aláfia, que tem muitos compositores, e homens, e eu ficava com medo de escrever alguma coisa e parecer uma grande bobeira. Com a referência que eu tenho de ser da escola das intérpretes, o Brasil tem muitas incríveis, aprendi a cantar vendo e ouvindo elas. Aí eu falei: "Mano, vou me jogar." E comecei a escrever. eu tenho essa coisa meio intuitiva: às vezes eu acordo com uma melodia, umas palavras, hoje mesmo aconteceu isso, veio uma melodia com a voz da Liniker (risos). Anotei, gravei. Às vezes no banho, lavando a louça, sempre quando estou com a mente livre. Para poder escrever preciso sentar. É um processo mais mental. Não sou tipo pessoas que conheço, que a música vem inteira, com letra e tudo. Comigo ainda não é assim. Já tenho recebido do cosmos algumas mensagens, algumas músicas. Já penso, sim, em fazer meu próximo disco, baseado nesse sentimento bom que eu tenho de como é gostoso botar algo seu no mundo. Inclusive no meu show atualmente as músicas que eu mais gosto de cantar são as minhas. Tem sido um processo massa, eu me descobri compositora. E isso é lindo, porque tem um lugar de voz. A voz em si para mim já é algo muito poderoso, o som que sai da gente. Linkando também com a ideia sobre os meus ancestrais terem chegado ao Brasil amordaçados, sem poder falar, inclusive sem poder falar seu próprio idioma, então para mim cantar, colocar para fora esse ar — uma vez vi uma entrevista da Baby com uns 16, 17 anos e perguntavam o que era cantar, e ela dizia: "É deixar o ar sair." Então, atualizando essa fala, para mim cantar é deixar sair essa voz que foi há tanto tempo calada. Subir num palco e subjetivamente trazer a voz de tantas pessoas que são silenciadas ainda, nesse tempo de agora, é algo muito poderoso. E escrever, colocar sentimentos, ideias, visões de mundo é uma coisa nova que eu piso em ovos, com muita delicadeza, mas que para mim já uma coisa linda, eu me sinto poderosa, me sinto fazendo parte da natureza, ouvindo a natureza me dizer coisas. Então estou nesse processo, bem tímido ainda, porque eu estou aproveitando muito o processo do disco. A gente tem uma pressa: um ano, o álbum já e velho, e eu não sinto nem um pouco isso. Eu demorei um ano para fazer ele, ainda tem muita coisa, estou finalizando o clipe de "Nave", tenho pretensões de fazer mais dois clipes até março do ano que vem, enfim, ainda tem muito caldo para render desse disco ainda. Foi muito esperado, muito desejado, então não vou pular para outro quadrado já. Quero muito viver ele plenamente.

Você faz parte também de uma geração de cantoras que são compositoras, né?

Sim. Eu me cobro muito em relação a isso. Porque existem várias coisas por trás de uma mulher negra poder escrever. Essa decisão de você sair do papel que a sociedade impõe para você. Então fica ali durante anos você sem referenciais de que você pode ser outra coisa. A representatividade nesse lugar é mostrar que é possível. Eu falei da Liniker há pouco, quando ela gravou o Tiny Desk [famoso programa da rádio americana NPR], quando acabou, todo mundo aplaudindo, ela me mandou um vídeo. Eu disse a ela: "Amiga, muito obrigada você mostrar que é possível dá um passo tal largo, é um salto quântico isso." Eu tenho uma referência muito potente na minha vida que é a minha mãe, que nunca se deixou dobrar por nada, teve uma carreira profissional, que não tem nada a ver com arte, mas muito sólida, vindo de uma realidade de pobreza, conseguiu ascender totalmente e me dar a oportunidade de fazer a mesma coisa. Então, o desdobramento da minha vida é esse: saber que, através de uma pessoa que teve oportunidade na vida, eu consigo já ser uma outra pessoa, posso fazer o que quiser. Eu não preciso seguir a carreira da minha mãe, eu posso ser cantora, compositora, artista. Essa fragilidade de ser uma mulher negra se descobrindo. É assim que eu me sinto, me descobrindo possível. Todas as possibilidades que esse mundo tem para me oferecer. É possível ir para Nova York fazer o show do meu primeiro disco no Central Park. Ontem eu fiz um show no programa da Roberta [Martinelli] do Acorda Amor, que é um outro espetáculo do qual eu faço parte com as maravilhosas (Letrux, Liniker, Luedji Luna e Maria Gadú) e alguém que estava assistindo ao programa falou: "E aí, está nervosa para o Grammy?" Eu disse: "Ainda não, devo ficar no dia." E ele falou: "Muito obrigado por você mostrar que é possível. Já me vejo fazendo meu disco, gravando, fazendo show e tendo a oportunidade de poder concorrer ao Grammy." Eu falei: "Pode acreditar, é possível." Então, mais que uma artista, eu me sinto uma mulher preta em movimento me descobrindo todos os dias. Meu trabalho inteiro está pautado nisso: em uma mulher negra se descobrindo possível.

E logo uma composição sua ("Pra que me chamas?"), uma parceria, foi indicada ao Grammy.

Exato. Essa música é muito especial para mim, porque ela veio vindo do reencontro que eu tive com a minha ancestralidade em Cuba. Eu tive a oportunidade de ir para Cuba cinco anos atrás. Quando eu cheguei em Havana, eu encontrei um país extremamente preto, professando a sua religião, que é a santeria — está totalmente ligada ao candomblé no Brasil —, não tem discriminação, inclusive é uma religião oficial, respeitada mesmo pelos cubanos não negros. Fui com metade do Aláfia, e eu estava com o Cirillo e a gente foi conhecer o Callejon de Hamel, que é uma ruela, a história parecida com a Escadaria Selarón (no Rio, na Lapa): um artista de rua pegou sucada e fez uma rua inteira de arte, só que ela é dedicada aos orixás. Ela tem uma característica especial: é dedicada a Eleguá, que no Brasil está associado a Exu, que é o orixá dos caminhos, um orixá extremamente tecnológico, poderoso. Na cultura iorubá nada se oferta aos orixás sem passar primeiro por Exu, e é por isso que essa música abre o meu disco, é a música que eu oferto a Exu, com qual eu saúdo minha ancestralidade mais antiga, que é a religiosa, espiritual. A gente foi conhecer a rumba especialmente dedicada a Eleguá — e a rumba cubana não tem a ver com o ritmo, e sim com a festa, ela é basicamente feita de tambores e vozes, e eu nunca vi nada tão lindo e tão parecido com o que eu conhecia do candomblé na Bahia. Muito tempo depois, eu já estava próxima de montar o repertório do disco Lucas Cirillo me mostrou essa música e falou que tinha a ver com essa viagem, e a gente terminou ela juntos. E, curiosamente, é a música que está concorrendo à melhor canção, junto de Chico Buarque, Maria Bethânia, Tribalistas. Isso para mim já é ganhar, é um grande presente de Exu. Foi Exu que escolheu essa música para estar lá, não tenho dúvida.

Vai lá:

MAR de Música

Quando: Sexta-feira, 9 de novembro, às 17h (roda de conversa com os artistas), 18h (show do coletivo Jamaicaxias) e 20h (show de Xenia França)

Onde: Museu de Arte do Rio (MAR). Praça Mauá 5, Centro. Telefone: (21) 3031-2741.

Quanto: Grátis

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.