Dez anos de Fela Day no Rio e da Abayomy

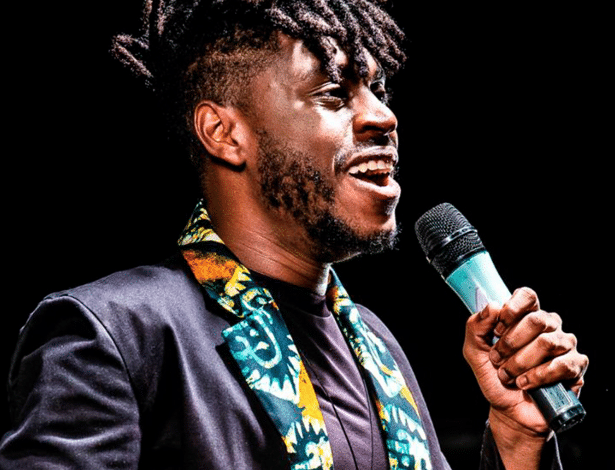

A Abayomy surgiu há dez anos para homenagear Fela Kuti. Foto: divulgação

O aniversário de nascimento Fela Kuti (1938-1997) já era celebrado em diversos países quando o Rio de Janeiro sediou pela primeira vez um Fela Day, como é chamada a comemoração do dia 15 de outubro, em 2009. A banda formada para o show acabou ganhando vida própria, e a Abayomy e a edição carioca da homenagem ao artista nigeriano acabam de completar dez anos de existência, que serão festejados neste sábado, no mesmo Circo Voador.

Com dois álbuns no currículo — "Abayomy Afrobeat Orquestra", de 2013, e "Abra sua cabeça", de 2016, a banda recebe nesta noite especial Orlando Julius (Nigéria), Di Melo, Preta Leveza (as cantoras Bia Ferreira e Doralyce) e Thiago Elniño. A saxofonista da Mônica Ávila conversou com o blog sobre a trajetória da banda, a importância da música de Fela e como é ser uma instrumentista mulher e negra em um meio dominado por homens. "A luta da mulher negra é uma coisa muito importante, e eu me sinto feliz de hoje estar representando isso. Várias pessoas estão no palco comigo quando eu estou tocando", resume ela.

São dez anos, e a banda surgiu meio despretensiosamente para comemorar o dia do Fela, né?

Sim. Foi um Fela Day bem histórico que fizemos na Lapa. Nós nos juntamos para fazer um Fela Day no Rio. Eu já estava tentando fazer afrobeat: eu, Donatinho, uma amiga trombonista chamada Katia Freitas, com outra galera. Aí o Donatinho ficou sabendo dessa banda, a Abayomy, e chamou a gente para ela. Acabamos juntando forças. No dia desse show histórico, o primeiro Fela Day, tinha muitos músicos no palco, depois a banda ficou mais enxuta. Mas no primeiro show foi inacreditável.

E a banda se estabeleceu, lançou disco, tem essa trajetória de dez anos agora. Como você, olhando para trás, para tudo o que aconteceu?

Um dos significados de abayomy em iorubá é "encontro feliz, frutífero", e eu vejo esse encontro dessa forma. Hoje em dia eu percebo o quanto era importante que a gente fizesse afrobeat, que buscasse esse legado do Fela, da música, essas características musicais que são vários metais, muita percussão, mas também a questão da luta política, uma música como uma arma, um instrumento de ação. Foi muito importante. A gente vê frutos também, amigos que iam no show, que eram fãs e agora fizeram uma banda, o Foli Griô, por exemplo, que está até concorrendo ao Grammy. Eles iam nas apresentações e resolveram também fazer afrobeat. Olhando pra trás a gente vê muita coisa frutífera.

Isso que ia perguntar também. O afrobeat, de lá para cá, se difundiu bastante aqui no Rio: hoje toca em festa, os filhos do Fela vieram tocar no Brasil…

Conseguimos, inclusive, trazer o Tony Allen (em 2012). Nós que fizemos um crowdfunding na época e conseguimos trazer ele para o Circo (Voador). Ele não ia vir no Rio, porque as coisas não pareciam propícias na época, foi iniciativa nossa. Então a gente vê isso com muita felicidade hoje.

E você está cercada de homens na banda. Você é uma mulher, negra, enfim, está representando muita coisa estando na banda. A gente sabe a música ainda é um espaço que tem muito menos instrumentistas mulheres do que homens. Como que você se vê nesse contexto?

Acho que a luta da mulher… A mulher está buscando espaços, e agora eles estão sendo ampliados. Existe o feminismo negro também, é uma coisa específica, e já se fala mais nisso, existem pessoas expondo essas ideias e demonstrando a importância de se pensar também nisso. Nesse papel, eu me sinto feliz de ter essa representatividade, mas tem muita referência, tem muita gente que me ajudou, me influenciou para estar aqui hoje. É uma luta árdua. E também essa questão do racismo, do negro da mulher negra em especial, como a Angela Davis, que estava aqui ontem (quarta), diz: a camada mais baixa da sociedade é a mulher negra, em cima tem o homem negro, em cima tem a mulher branca e o homem branco no topo. Quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta todas as estruturas, como ela está na base, então se ela luta para sair e mudar esse lugar, ela modifica tudo. A luta da mulher negra é uma coisa muito importante, e eu me sinto feliz de hoje estar representando isso. Várias pessoas estão no palco comigo quando eu estou tocando.

Você é saxofonista há quantos anos?

Acho que uns 30 anos, se eu for pensar.

E o que inspirou você a estudar esse instrumento?

Eu nem sei dizer. Eu menina comecei a tocar piano, tocava porque tinha uma vizinha que tinha um e os filhos não gostavam. Aí eu passei a estudar, a professora gostava e eu adorava o piano. Mas meu pai mudou para a Zona Oeste, eu fiquei longe do piano. Aí comecei a estudar violão e acabei indo parar na Escola Villa-Lobos, na época. Lá, passei a ver as aulas do Paulo Moura, ficava na janelinha, olhando, e pensei: "Nossa, eu eu quero tocar sax." Comprei uma flauta primeiro e comecei a estudar, que eu toco também hoje, mas sempre com aquela coisa: "Eu quero tocar sax." Mas foi uma batalha dura para conseguir comprar os instrumentos, tanto a flauta como o sax. Então demorou um pouco. Quando consegui, fui comprando um atrás do outro. E o saxofone já me levou a bastante lugares, saí do Brasil, já morei fora, sempre tocando. É mais um encontro feliz. Eu não sei dizer quem é que escolhe quem: é o músico que escolhe o instrumento ou se é o instrumento que escolhe o músico. Eu tenho a impressão de que foi o saxofone que me escolheu.

Que legal essa inspiração no Paulo Moura para ir para o sopro.

Ah, sim, foi meu primeiro professor, mais a sério.

Você está com quantos anos?

Tenho 53.

E que idade tinha quando começou a tocar piano?

Ah, tinha 10.

Onde você morava, antes de se mudar para a Zona Oeste?

Eu morava no Lins de Vasconcelos (na Zona Norte). Aí meu pai comprou uma casa em Campo Grande. É a casa da minha mãe até hoje. Se Campo Grande hoje em dia é um lugar longe, imagina naquela época. Foi muito complicado, uma batalha dura, até para estudar na Villa-Lobos. Eu ia de trem, era tudo bem difícil. Mas, enfim, as coisas estão melhores agora.

Sendo mulher, negra, instrumentista, você acha que melhorou? Os ambientes, por exemplo. Porque acho que sempre deve ser difícil pra mulher instrumentista se impor em um meio onde a maioria é homem.

É bem difícil, sim, mas vejo uma melhora grande. Hoje em dia, as gerações mais jovens tem vários exemplos nos quais se inspirar, existem várias mulheres tocando. Eu mesma aqui já lembro de amigas, tem um monte de gente, já começam a surgir bastante mulheres. E eu acho que toda essa dificuldade que o país vem atravessando também ajuda as pessoas a refletirem sobre várias realidades que estavam um pouco escondidas. As mulheres estão refletindo bastante sobre diversas questões, e isso tem melhorado em vários aspectos, e na música também tem andando. Eu sinto isso.

Você falou da questão política do afrobeat. Como você vê a figura do Fela Kuti? O que ele representa para você?

O Fela Kuti é um ídolo. Mas, como todo ser humano, tem suas contradições. Ele tem as contradições da época em que viveu e da realidade em que ele estava inserido. Tem aquela coisa da questão da mulher, com a qual as mulheres ficam incomodadas — e é um incômodo —, que ele casou com 26 mulheres, se não me engano. Mas também tem muitas coisas que às vezes falam sem ter a noção do que era a realidade total. Porque a República Kalakuta não era aquela questão moral tão rígida. A gente trabalhou com o (Oghene) Kologbo, guitarrista dele. As histórias que ele conta é que não era essa moral tão rígida como as pessoas imaginam, que as mulheres ficavam "presas"… cada uma tinha a sua personalidade. Então tem esse lado controverso do Fela, a questão do machismo, mas ele é um ídolo uma coisa rica mesmo. A música que ele ajudou a criar é muito poderosa.

E o afrobeat tem muito a ver com a tradição da música afro-brasileira, né?

Ah, sim, muito, muito, muito. Você lembra de Moacir Santos, da Orquestra Afro-Brasileira, do Abigail Moura, sabe? As coisas parecem meio conectadas. África e Brasil — eu digo África num sentido amplo, não estou falando especificamente de Nigéria ou de Angola, no sentido mais panafricano — tem muita conexão com o Brasil, que é inegável. É o país para onde vieram mais africanos. Depois da África, onde tem mais negros é no Brasil. O número de pessoas escravizadas aqui foi o maior do mundo. Dos que vieram para as Américas, 60% vieram para o Brasil. Seria impossível não ouvir a ligação. Apesar de todo o boicote, de terem tentado que fazer com que a raça desaparecesse, sumisse diante das dificuldades. Mas vemos que isso, graças a Deus, não aconteceu — e não acontece, porque o projeto de destruição da raça negra continua. O Brasil continua um país extremamente racista e buscando essa tentativa de eliminação de uma raça. Ele continua assassinando jovens negros, trazendo dificuldades, as pessoas negras continuam recebendo menos… Apesar de tudo, ele continua expondo sua cultura e mantendo sua presença viva no país. Estamos vivos. Isso é muito importante.

Vai lá:

Fela Day & Abayomy

Quando: Sábado, 26 de outubro, às 22h (abertura dos portões

Onde: Circo Voador. Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Quanto: R$ 40 (meia-entrada ou com 1kg de alimento) e R$ 80

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.