'Amar num país onde estão pregando ódio é revolucionário', diz Bia Ferreira

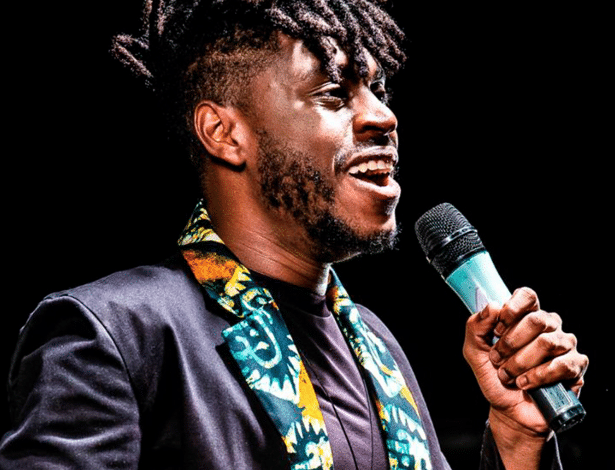

Bia Ferreira lançou recentemente seu álbum de estreia. Foto: divulgação

Ela ficou conhecida quando um vídeo em que apresentava a canção "Cota não é esmola" viralizou, no ano passado. Mas sua estrada na música é antiga: filha de uma professora de canto, a mineira Bia Ferreira começou a tocar piano com apenas três anos. Mais tarde, entrou no conservatório de música e hoje sabe tocar 16 instrumentos. Bia também cantou durante anos na igreja evangélica (seus pais são missionários). Mas o discurso inflamado começou a tomar forma no contato com os movimentos sociais, que suscitaram nela o desejo de cantar para falar daquilo em que acreditava.

Agora, acaba de lançar seu primeiro álbum, 'Igreja Lesbiteriana, um chamado', um disco com influências de soul, R&B, funk e gospel, com letras que falam sobre racismo, homofobia e amor, entre outros temas. Os fãs cariocas vão poder ter um gostinho do novo trabalho esta sexta no Levada, no Lab Oi Futuro, em que ela se apresenta em formato violão. Já os paulistas conferem sábado a estreia do novo show, em que Bia se apresenta com sua banda, na Comedoria do Sesc Pompeia. "As pessoas que ouvem o disco têm duas opções: ou elas mudam de atitude, porque entenderam alguma coisa ali que está errada, ou se assumem racistas", manda ela.

Você já tinha um projeto chamado Igreja Lesbiteriana. Por que escolheu este nome?

Igreja Lesbiteriana é um espaço de acolhimento para todas as pessoas que o movimento pentecostal e o protestante dizem que não são amadas por Deus. E um espaço para pautar tecnologias de sobrevivência para pessoas pretas e LGBTs no país que mais mata LGBTs no mundo e onde a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. É um espaço para pregar teorias e conteúdo intelectual para construir base teórica para que essas pessoas, e também indígenas, tenham acesso à informação, porque a gente acredita que ela transforma, para resistirem e sobreviverem neste mundo onde a gente vive hoje. Com protagonismo de pessoas lésbicas, bissexuais e transsexuais, por isso le-bi-t-eriana.

A ideia de chamar de igreja veio pelo fato de você ter crescido frequentando uma?

Essa ideia veio da contestação do que é igreja. Se você for olhar, na visão cristã da coisa, a Bíblia diz que a igreja somos nós mesmos e que nós somos templo. Então eu gostaria de saber: por que esses "nós" não contemplam as pessoas LGBTs, as pessoas de religiões de matriz africana? A gente veio para contestar, para dizer que, se igreja é um lugar de acolhimento, então é isso que nós somos. Veio da ideia de contestar esse pseudoamor desse Deus que castiga, que despreza pessoas LGBTs, pessoas de religiões de matriz africana. A gente vem para contestar esse lugar, porque entende que evangelho significa "boas novas". Boas novas são as notícias que a gente vem trazendo, de uma revolução que já está em curso, e que a gente precisa se informar para que ela aconteça, porque os meios de informação querem manipular o acesso que a gente tem a ela. E, quando você tem acesso à informação nua e crua, é quando você tem a possibilidade de escolha. Você pode até não concordar comigo, mas pelo menos você recebeu a informação. É uma opção sua não concordar. Agora, quando você não tem opção, isso vira uma imposição. E é contra isso que nós lutamos. Por isso esse nome: queremos criar o questionamento do que é igreja. Várias pessoas vêm dizer à gente que isso é uma coisa ofensiva aos cristãos. É aí que nós queremos falar: por que é ofensivo pautar um lugar de acolhimento para pessoas LGBTs? Por que isso agride os cristãos, se Jesus disse: "Amai ao próximo como a ti mesmo", se Jesus pregou o amor ao próximo, curava leprosos, andava com mendigos, com prostitutas? Já que ser cristão é seguir os passos de Cristo, por que não seguir esses passos? É para criar esse debate. A gente vem para questionar e para pautar que, no ano de 2019, que foi quando consolidou-se a derrocada política do Brasil, a gente se posicionou e não se calou diante dessas opressões, dessas censuras, desse fanatismo religioso, desse conservadorismo que tem avançado no Brasil.

Você é uma pessoa de fé? Você tem uma fé específica?

Olha, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Tenho fé nas pessoas e na música como ferramenta de transformação. Acredito no poder da informação, da ancestralidade, então eu não posso falar para você que não tenho fé, porque eu sozinha não diria as coisas que digo. Eu tenho uma conexão ancestral que me possibilita falar sobre o que eu falo. Eu preciso lembrar de todas as pessoas que morreram para que eu estivesse aqui. Que morreram sem poder falar. Hoje, eu preciso lembrar que, a cada 23 minutos, morre um jovem preto assassinado no Brasil, então, a cada 23 minutos que eu estou viva, alguém precisou morrer, porque as estatísticas não diminuem. Eu tenho fé no poder da informação, na missão que eu recebi de falar enquanto eu tiver voz e honrar a vida de todas as pessoas que perderam a vida para que eu pudesse estar aqui falando. Eu tenho fé. Fé na música.

No seu disco você fala de vários temas que causam polêmica, na falta de uma palavra melhor. Você surgiu cantando "Cota não é esmola" e, no disco, você dá uma cutucada no feminismo branco, por exemplo. Como está sendo a recepção ao seu disco, que é bastante politizado, em termos dos temas que traz nas músicas?

A recepção tem sido a melhor possível. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado que tenho alcançado, por encontrar muita gente disposta a dialogar e a construir essa revolução. São pessoas que estão vendo o que está acontecendo e entenderam que não podem mais ficar caladas. Essas pessoas, quando encontraram esse disco, se encontraram com um discurso que contempla o que elas acreditam também. Tenho conhecido muitas pessoas brancas que ouvem o meu som e entendem que não é contra as pessoas brancas: a gente é contra um sistema que se chama branquitude, que foi construído pra oprimir outras pessoas que sejam diferentes, que endossa o capitalismo, o racismo, a misoginia. É contra esse sistema, não contra as pessoas brancas. Esse disco deixa isso bem explícito. Ele mostra que a gente tem que lutar junto, que, quanto mais pessoas lutando junto, menos gente contra. Ele é um disco para informar a pessoas que vêm de onde eu vim, que não tiveram acesso à mesma informação que eu, para as pessoas que tiveram a mesma informação que eu se sintam contempladas, mais fortes para continuar lutando, e para as que nunca viveram o que eu vivo, que não têm a minha vivência, tenham acesso a como é que eu vivo e se preocupem em lutar junto comigo.

Eu já li que você era de família evangélica…

Eu sou de família evangélica, meus pais continuam sendo.

Essa vivência na igreja foi o que te levou a cantar e a compor?

Eu acho que o que me levou a cantar foi a minha mãe, que é professora de canto e canta em coral, e que é regente, e tem uma voz maravilhosa, e que cantou para mim desde quando estava grávida. Acho que minha paixão pela música surgiu pela minha mãe, que canta, e que me incentivou a ter uma educação musical. Desde os três anos de idade eu estudo piano, foi quando fui introduzida no estudo musical. O movimento protestante tem um cuidado maior com a questão musical, e a gente vê isso. Obviamente as influências gospel são presentes na minha vida, porque foi a minha criação. Mas eu acho que, para falar sobre o que eu falo, para escolher viver de música e cantar, foi algo que veio do meu contato com movimentos sociais, veio com entender que eu era boa fazendo isso, com o não pertencimento no mercado de trabalho — eu estava tentando fazer qualquer outra coisa que não dava certo, eu ia trabalhar numa loja e tinha que alisar meu cabelo para trabalhar ali, eu estava tentando fazer qualquer outra coisa que eu tinha que me mudar para fazer — e que a música me dava a possibilidade de ser quem eu era e de falar sobre coisas que eu acreditava. Foi quando eu compreendi que queria cantar. A princípio, o meu sonho era ser instrumentista ou backing vocal, eu sempre pensei em alguma coisa assim. Pensei em ser médica, pensei em ser várias coisas (risos). O propósito de cantar e de viver de música veio a partir do momento em que eu me dei conta da ferramenta que eu tinha recebido e dos lugares que eu conseguiria alcançar com essa arte. E obviamente a igreja foi um lugar onde eu aprendi a não ter medo de falar em público, a me portar em palcos — eu canto no coralzinho da igreja desde que sou criança. Meu pai e minha mãe me criaram nesse meio. Dizer que não há influência seria hipocrisia, há muita, mas acho que o que me fez atinar para o "vou cantar, vou viver de música, acho que minha arte consegue me sustentar" foi quando eu entendi que a música era o único lugar onde eu podia ser eu mesma, sem precisar mudar, e onde eu conseguia alcançar pessoas e comunicar o que eu estava pensando. Eu sempre fui muito aflita para falar aquilo que eu estava pensando, as coisas que eu descobria. Mas é isso: a igreja me incentivou a não ter vergonha de falar em público, a querer cantar, a querer me envolver com música. Porque, você sabe, músico de igreja tem dez chances a mais de ser melhor do que qualquer outro músico, porque essa galera se dedica mesmo. Minha família continua sendo evangélica, e todos os meus irmãos também tocam e também cantam, nós somos cinco filhos. Lá em casa todo mundo foi influenciado a cantar. Acho que é de família. Agora, eu fui a única que seguiu essa profissão.

Você tinha que idade quando começou a se envolver com os movimentos sociais, a se interessar?

Nos meus 15 anos foi quando eu descobri que existia um movimento chamado Unegro, que é um coletivo preto. Depois eu conheci a galera que trabalhava com quilombos, o movimento estudantil e fui tendo acesso a informações, fui querendo ler a respeito. Fui querer entender sobre história. Fui querer falar sobre como é para mim ser mulher preta, sobre como eu não me sentia contemplada nesses movimentos, como eu não via pessoas defendendo as coisas que para mim eram importantes, que defendiam a minha vida. Foi nesse lugar que eu vi o feminismo não contemplando a vida das mulheres pretas. Foi quando eu tivesse acesso que eu vi que é muito bonito você falar sobre feminismo, mas que lá na favela, na quebrada onde eu morava ninguém nunca foi falar sobre isso, mas as mulheres já praticavam há muito tempo. Faz muito tempo que as mulheres pretas largam a filha com a vizinha para ir lavar roupa no rio. Não é agora. Então sororidade já existe para a mulher preta há muito tempo, só não tinha esse nome, porque ele é academicista. Aí as pessoas começam a inventar termos difíceis para teorizar, esquematizar aquilo que a gente já vive e excluem a gente desse conhecimento. Foi nesse momento que eu falei: "Poxa, não está chegando para as minhas, não está chegando no lugar de onde eu venho. Preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre essas mulheres brancas, universitárias, que estão discutindo feminismo e que vão lá na favela só para escrever a teoria dessas da faculdade, mas que não querem saber qual a vivência daquelas mulheres." Nesse lugar eu comecei a não me ver contemplada. Comecei como mulher preta lésbica a não me ver contemplada nas pautas. Não ver as pessoas falando sobre genocídio da população preta, sobre encarceramento, sobre racismo. Essas questões são pautas que surgiram depois da criação do Ministério da Igualdade Racial, que veio com governo Lula. E a gente precisa falar disso — não é ser lulista, não é ser petista, porque eu não sou, mas é entender que eu só tive acesso a isso por causa de uma política implementada por ele, que foi a criação desse ministério, que inclusive foi banido. Precisamos falar disso, que foi isso inclusive possibilitou que Angela Davis viesse ao Brasil pelo menos umas quatro vezes e que eu pudesse ter acesso ao conhecimento a respeito do feminismo negro, do feminismo interseccional. Foi aí que eu comecei a ver e a me entender como um corpo político nessa sociedade e como eu ia me portar diante das informações que eu estava recebendo.

Nessa época você morava já em Aracaju?

Não. Nessa época eu estava em Piracicaba (SP). Meus pais moraram muitos anos lá. E, como eles são missionários, a gente sempre se mudou muito, morou em várias cidades. Hoje em dia eles nem vivem mais lá, estão no sul do Brasil.

Essas suas questões da militância causaram atrito ou estranhamento, pelo fato de a sua família ser religiosa, ou isso foi bem resolvido?

Eu acho que a gente sempre tem conflito quando pensa diferente. Qualquer pessoa. Mas não precisam ser violentos, são conflitos de ideias, intelectuais. A gente passou a acreditar em coisas diferentes. Houve embate, claro, como você deve ter algum amigo que discorda politicamente de você com quem você já deve ter tido alguma discussão. Sempre há o embate pelo novo. Por você entender: "Eu te ensinei tanta coisa a vida inteira, para você chegar agora e falar todo o contrário do que eu disse para você?". Gera um conflito, mas gera a possibilidade de mais informação, de você criar um senso crítico: você pode não concordar comigo, mas pelo menos vai se informar sobre o que as pessoas que pensam diferente de você pensam. Aí você vai poder escolher a forma de pensar. E é só isso. Não sou uma pessoa impositiva. Até porque eu acho que cada um nasce numa época, tem uma vivência, tem as suas questões. Eu sou pela liberdade de escolha, para que as pessoas tenham acesso às informações e possam decidir no que acreditar. Houve esse embate, mas ele também foi importante para que eles compreendessem quais foram as informações externas que eu recebi e passei para eles. Tenho duas irmãs mais novas que são feministas, que acreditam nas mesmas coisas que eu. Tenho meu irmão mais velho, que está num processo de se construir um homem melhor. É um homem preto nessa sociedade, ele pode morrer a qualquer momento, porque é isso, nós estamos num país que a cada 23 minutos mata um jovem como ele, e tem essa compreensão. Eu consegui passar informação para os meus irmãos, e os meus pais hoje em dia respeitam o meu posicionamento. Eu acho que isso é o mais importante, para além de concordar comigo ou não: que a gente consiga conviver em harmonia e ter respeito. A gente consegue conviver bem, mesmo com divergência de algumas ideias.

E a reação a esses temas? Você falou da galera que gosta e está entendendo. Mas tem também quem não goste, você falou de quem não gosta do nome Igreja Lesbiteriana, e o disco tem racismo, homofobia, são temas que infelizmente dividem as pessoas. Isso atrai reações de ódio? Você recebe esse tipo de coisa?

Claro que atrai. A gente recebe. Várias pessoas que são seguidoras de Cristo que querem arrancar minha cabeça, várias pessoas que acham que o que eu estou fazendo é ofensivo a Deus. Mas acontece. Esse disco veio para isso mesmo. As pessoas que ouvem têm duas opções: ou elas mudam de atitude, porque entenderam alguma coisa ali que está errada, ou se assumem racistas. Você pode falar que é incômodo, que não concorda. É só você se assumir racista, uma pessoa misógina, homofóbica. E a gente precisa saber quem são as pessoas que estão contra nós, para não correr o risco de segurar a mão do inimigo. E eu entendo como inimigo porque são pessoas que não estão dispostas a lutar pela minha vida. Se não estão dispostas a lutar comigo pela vida das pessoas pretas, indígenas, LGBTs, que são as que mais morrem, que mais sofrem opressão, então não faz sentido, não preciso segurar a mão mesmo. Também é fazer entender que essas pessoas que estão falando "não gostei" pelo menos tiveram acesso à informação, e agora elas não têm mais desculpa para falar que não sabiam. Existem as pessoas brancas que falam: "Nossa, o seu disco é um soco no estômago, é um tapa na cara!". É um tapa na cara para pessoas brancas que ouvem e se sentem incomodadas em algum momento por causa do que está sendo dito. As pessoas pretas, LGBTs, indígenas que ouvem não sentem um tapa na cara nem um soco na boca do estômago, elas se sentem contempladas, muito felizes e realizadas, elas vêm dizer que eu estou falando aquilo que elas queriam ter dito. Para elas, é enxergar uma mulher preta, lésbica, periférica como elas falando aquilo que muita gente queria dizer e que às vezes não tem coragem, ou que não tinha tido essa compreensão daquilo. Tem gente que fala: "Mudei várias atitudes minhas depois de ouvir seu disco, Bia. Sou uma pessoa branca que está num processo de reconstrução e revi várias coisas depois de te ouvir." E existem as pessoas que falam: "Nunca senti tanto orgulho na minha vida de ser preto como foi no seu show." Então é isso. Existem as pessoas que se sentem contempladas independentemente de cor. Eu fui agora fazer show na Galícia, na Espanha, e recebi um retrato, uma moça me desenhou, e nele estava escrito: "As pessoas da Galícia sangram com você." São pessoas que entenderam aquilo que eu estou falando e que estão dispostas, da forma delas, a contribuir de alguma maneira para que essa revolução aconteça. E ela precisa continuar. Ela já está em curso, já está havendo um levante de mulheres, revolucionárias, se posicionando não só na política como na música, como na arte, como na literatura, como CEOs de empresas, em todos os âmbitos. Porque a gente entendeu que essa sociedade em que a gente vive deu errado. Porque ela foi pensada e criada por homens brancos. É aquela história do patriarcado, da branquitude, que é um sistema, não são pessoas, mas as pessoas reproduzem o sistema e o sistema reproduz o indivíduo. É contra esse sistema. A gente entende que essa revolução está acontecendo e é encabeçada por mulheres. E, para você participar disso, se for um homem, tem que colocar nas suas pautas de vida a defesa da igualdade de gênero. E nós precisamos de homens que pautem a igualdade de gênero, porque os homens ainda detêm o poder e os espaços. Eles ainda recebem mais. O feminismo não é uma luta contra os homens: é uma luta pela igualdade de gênero. E qualquer pessoa que queira lutar por essa igualdade é bem-vinda. Assim como o racismo não é uma problema das pessoas pretas. Elas sofrem com o racismo porque elas morrem todos os dias. Porque elas são agredidas todos os dias. O racismo é um problema das pessoas brancas, daquele sistema chamado branquitude. Tem que ser discutido por essas pessoas. Quanto mais pessoas brancas quiserem discutir o racismo e lutar contra ele junto comigo, para mim está ótimo. Porque o que eu quero é não precisar falar sobre racismo. O que eu quero é que ele não exista. Então eu preciso que pessoas lutem comigo contra o racismo. Eu preciso que se posicionem no café da manhã quando o pai faz uma piada racista. Eu preciso que as pessoas entendam que, no almoço de domingo, elas precisam reprimir aquela piada homofóbica que o avô fez. Se essa revolução começa a acontecer, trabalho de formiguinha mesmo, cada um fazendo sua parte, fica impossível de ser ignorada. Esse disco vem para falar: "Saia de cima do muro. De qual lado você está?". Porque quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados.

Há uns anos eu vi você dizendo que não podia se dar ao luxo de falar de amor, por causa do racismo, de um monte de questões. Só que seu disco agora tem músicas de amor. Qual a importância de falar nele hoje?

O disco tem duas músicas falando de amor. A primeira é "Levante a bandeira do amor", que pauta: cuide da sua vida, não é da sua conta com quem o outro dorme, seja feliz, "ame, e que ninguém se meta no meio/porque o belo definiu o feio pra se beneficiar". É um levante para que as pessoas se sintam aptas a amar, dispostas a isso sem medo. E "Só você me faz sentir" foi a primeira música que eu escrevi para o amor da minha vida (a também cantora Doralyce). Quando eu dei essa entrevista que você citou agora, eu ainda não a conhecia. E foi quando eu entendi que o amor é necessário nessa revolução, porque ele é o que mantém a gente de pé, vivo e saudável para continuar na luta. Não adianta você só bater, só apanhar e não ter um afago. O amor é o que mantém a gente vivo, disposto, no gás para continuar lutando. É o que faz você entender que não está sozinho, que tem gente para segurar a sua mão. E eu não estou falando só de afeto sexual, eu estou falando de amigo, família, de construir redes de afeto. E aí é quando a gente entende que o amor, nessa sociedade em que a gente vive hoje, para além de ser um ato político, é uma tecnologia de sobrevivência e sanidade mental, para que as pessoas se mantenham bem para construir essa revolução. Por isso a gente fala de amor também. Depois desse encontro, eu descobri que sem o amor não seria possível. As pessoas pretas foram privadas de amar durante muito tempo. A gente foi a ama de leite, foi a babá. Nunca foi o objeto do desejo. Durante muito tempo a gente foi a mulher preta que aparecia na Globo como Globeleza, pelada, toda pintada. Foi feita uma política de turismo sexual no Brasil colocando a mulher preta nesse lugar. Foi uma construção da depreciação e da hipersexualização do corpo da mulher preta. Então, quando você vê mulheres pretas podendo amar, ser amadas, entendendo o que é reciprocidade, é quando você vê uma mulher forte. Existe aquela história de que a mulher preta é forte, aguenta mais. Ela não recebe o mesmo tanto de anestesia no parto, por exemplo. Isso é uma violência. Sempre teve esse estereótipo da mulher preta ser forte. Uma mulher bem-amada, bem-resolvida é uma mulher forte. A gente entende que o amor é o que te mantém firme, é o que te fazer se sentir poderosa, o que faz com que você sinta vontade e ânimo para construir essa revolução. Por isso a gente entendeu a necessidade de pautar o amor. E com esse disco não ia ser diferente.

Vocês estão juntas há quanto tempo, Bia?

Se eu for falar da forma que eu enxergo, eu acho que há muitas vidas. Mas nessa vida vai fazer dois anos.

Acredita que o fato de vocês duas serem da música acrescenta artisticamente ao trabalho de uma e da outra?

Eu dei uma entrevista ontem que depois que acabou a galera começou a tirar um sarro da minha cara, porque eu estava me derretendo falando disso. Mas é porque existe uma Bia antes da Doralyce e existe uma Bia depois da Doralyce. Acho que a minha forma de escrever mudou, a minha forma de pensar música mudou, a minha forma de pensar arte… Eu estou aqui sendo zoada. Mas é real. E não é para fazer graça, para ganhar like: é o que eu vivo. É todo dia. É acordar, olhar para o lado e agradecer pela sorte que eu tenho de conviver com essa mulher, porque ela é uma mulher incrível. É entender que não há competição: é a gente ir contra o sistema. É nós sermos duas mulheres pretas que falam de política na música, que compõem, que se pautam como mulheres intelectuais. É ir contra o sistema que prega que não dá para ter duas mulheres pretas no mesmo espaço, que apaga. A gente vem para segurar a mão uma da outra e dizer que mulheres pretas não precisam competir, que a gente pode se amar e construir essa revolução juntas. É entender que a gente tem um monte de amigas que também são mulheres pretas, intelectuais e que estão construindo com a gente a forma que a gente pensa, que a gente vive. É viver na contralógica do sistema. Depois que a Doralyce apareceu na minha vida, eu mudei a minha maneira de entender várias coisas. Principalmente a necessidade pautar o amor nesse espaço de arte, de falar que é possível a reciprocidade, que é possível o amor, e que ele mantém você vivo.

O amor entre duas mulheres pretas é a forma mais revolucionária de amor?

Olha, eu acho que existem várias formas revolucionárias de amor. E eu acho que quando você ama um corpo preto aqui no Brasil, o último país a abolir a escravidão, onde até o meio do último século era proibido por lei que pessoas pretas estudassem, um país que criminaliza a cultura das pessoas pretas — como o samba era crime, a capoeira era crime —, um país onde ainda há a reprodução do sistema racista colonial, quando você entende essa história, amar uma pessoa preta, amar uma pessoa indígena — que são donas dessa terra e que a gente não vê, porque está havendo uma política de real extermínio delas — é revolucionário. Quando é uma mulher preta amando outra mulher preta. Ou quando é um homem preto amando uma mulher preta. É revolucionário também quando uma pessoa branca leva uma pessoa preta na sua casa e apresenta para a sua família, quando você ama uma pessoa preta. Porque, normalmente, as mulheres pretas são aquelas com quem os caras fazem sexo, acham bem gostosas, mas, na hora de apresentar para a mãe: "Ah, ela não ia entender que eu estou namorando uma pessoa da sua cor." E aí levam uma branca. Então, toda vez que você assume andar na rua segurando a mão de uma pessoa preta, isso é revolucionário, porque você sabe que aquela pessoa é alvo, a qualquer ela pode ser "confundida", que a qualquer momento a vida dessa pessoa está em risco. Quando você segura a mão dessa pessoa, você diz: "Eu estou com você." É quando você entende que as pessoas pretas, as pessoas LGBTs não estão sozinhas. E, mais uma vez, eu não estou falando só de afeto sexual, eu estou falando de amizade, de: quantos amigos indígenas você tem? Quantas pessoas LGBTs frequentam sua casa? Quantos pessoas pretas saem com você no rolê? Quem você está amando? Amar pessoas pretas, indígenas, LGBTs é revolucionário. Amar num país onde as pessoas estão pregando o ódio, o preconceito, o genocídio, mais armas, onde as pessoas estão querendo queimar e prender livros. Amar é um ato político e revolucionário.

Vai lá:

Bia Ferreira

Quando: Sexta, 19 de setembro, às 20h

Onde: Lab Oi Futuro. Rua Dois de Dezembro, 107/5º andar – Flamengo

Quanto: Grátis (ingressos esgotados)

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.